Making PC and Customization PC

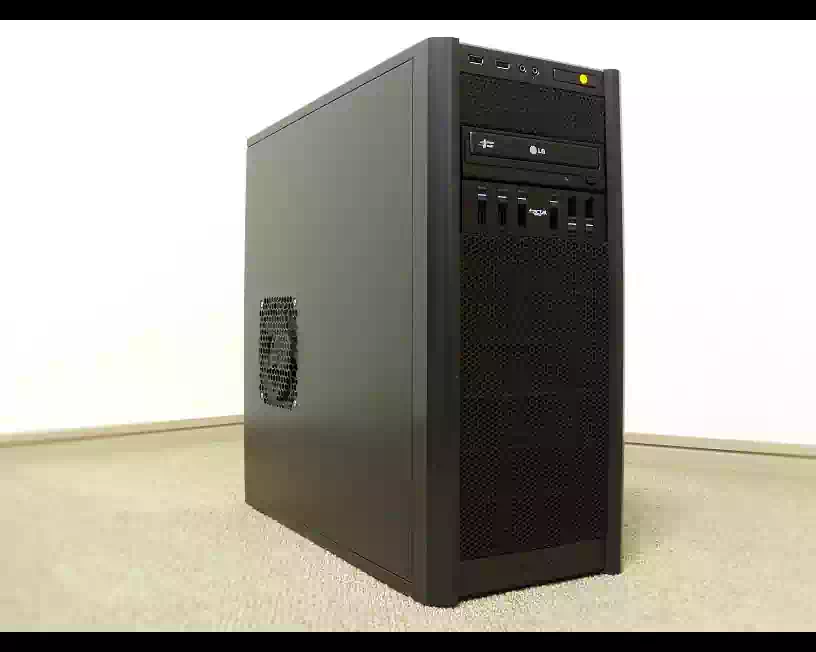

ミニタワー型PC ~自作機

Windows11のリリースに伴い、長年愛用してきた Dell Optiplex 755 SF(Core2, Windows10)の後継機としてミニタワー型PCを製作しました。

OSは OptiPlexから M.2 SSDへ移設(クローニング)し、MBRのパーテイションテーブルを GPT に変換しています。それに伴ってシステムを Legacy BIOS から UEFI へ変更しました。

同時に Windows11のインストール要件を満たすべく TMP2.0 と SecureBoot を有効にしています。

また、マザーボードの変更に伴う Windows10と Microsoft Office のライセンス再認証も完了しています。

詳しくはこちらへ >>

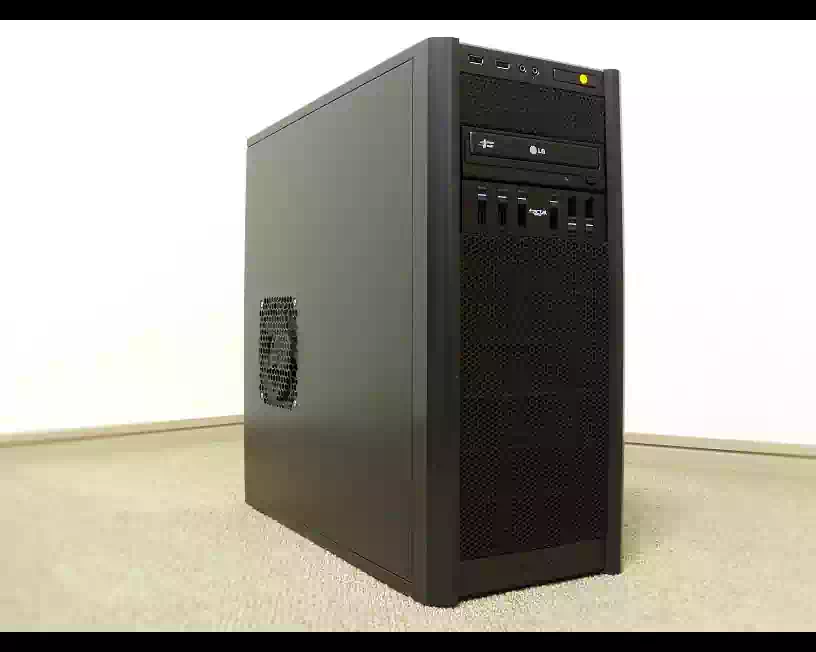

自宅サーバー ~自作機(3号機)

Linux OSサポート終了に伴い、PCを刷新しました。自作サーバー機としては 3台目になります。システム用に M.2 MVMe SSD を、ストレージに NAS用HDDを搭載。吸気側に180mm、排気側に120mmのファンを採用して稼働時の静音性と冷却性を確保しました。

大口径ファン搭載にもかかわらず PCケース サイズ(容積)は Micro-ATXマザーボードの採用により初号機 38.64ℓ に対し 30.24ℓ と約2割小さくなっています。

3号機は「エアフローの向上」と「消費電力の低減」をテーマに製作しました。

例えば、システム及びハードウェアの保護のため UPS(無停電電源装置)を設置する場合、その設定ユーティリティは X-Window System上の GUIが必須であるためグラフィックスボードが必要となります。

そこで HDグラフィックスを内蔵する Intel® Core プロセッサを採用してグラフィックスボードを不要にしました。この事で、機内エアフローの阻害要素と消費電力を同時に大幅に減らすことができました。

詳しくはこちらへ >>

自宅サーバー ~自作機(初号機)

9年前に買ったBTOパソコンをサーバー機に仕立ててみました。現在 Samba・SSH・FTP・Webの各サーバーとして稼動しており、このホームページはこのサーバー機から配信しています。

もちろん購入当時の仕様のまま使っている訳ではありません。サーバー用OSを選定し、夏場の連続稼動に耐えられる様に改造しました。

さらにパソコンの作動音の低減、すなわち静音化も合わせて実施してみました。

詳しくはこちらへ >>

自宅サーバー~ 自作機(2号機)

3年程前に購入したNAS(Network Attached Storage)のステータスランプが赤色点滅を表示するようになり遂に寿命を迎えました。(2015/09)

早速新しいNASをと物色しているうちに「今度のNASは自作してみようかな」と思うようになり実際に自作してみました。

下記はおおまかな仕様です

- 静音重視

- PCケース|NAS用

- マザーボード|Mini-ITX

- HDD|NAS用 2.5inch 1TBx2台

- RAIDはしない

- 稼働時間|24時間連続

- OS|CentOS 6.7 Basic Server 64bit

- 2020年10月、CentOS 8.2 Server with GUI に アップグレード しました

- その他|公開サーバー機へ転用可能

今回は24時間連続稼働となるので機内の発熱・排熱には気を使って省電力のパーツを選定し更に排気用のファンは少し掘り下げた計算を行って選定しました。

詳しくはこちらへ >>

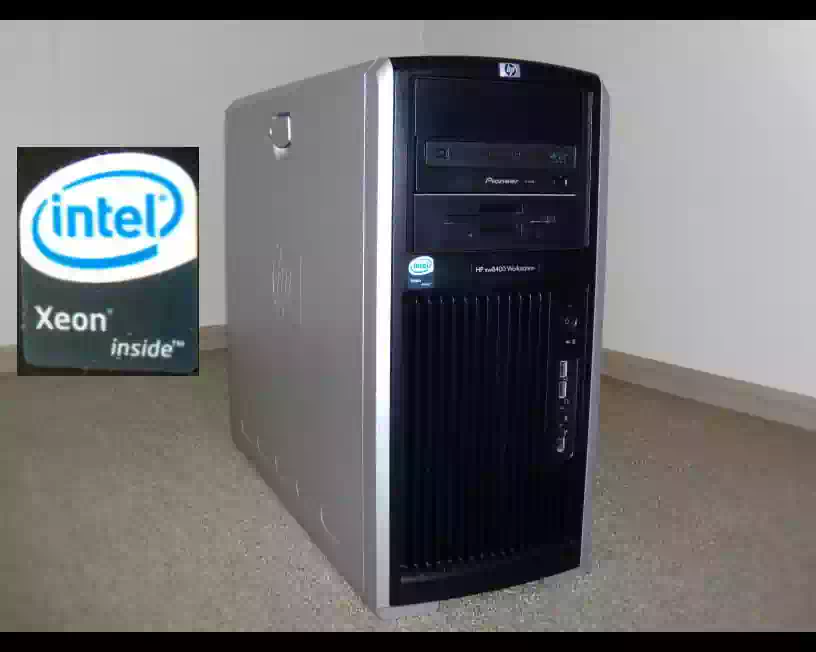

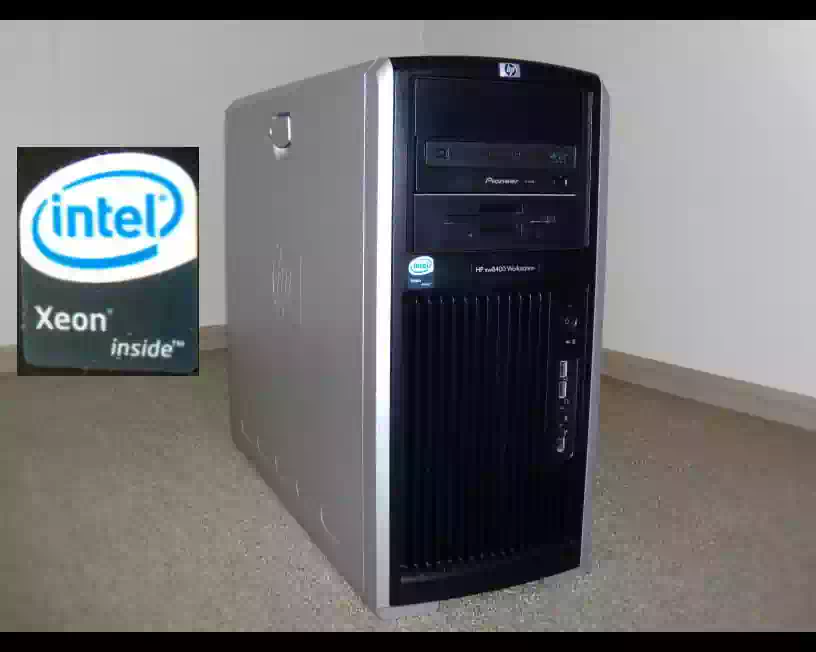

HP xw8400 Workstation MADE IN TOKYO

2011年に知人の紹介で初めて訪れたパソコンショップで衝動買いした訳ありジャンク品のワークステーションです。CPUが1基、メモリーモジュールが8枚、オプティカルドライブが1台載っていました。

しばらくの間は買ったそのままの仕様で使っていました。が、やっぱり改造したくなり CPU換装や CPUクーラー等を増設しました。

ストレージデバイスに関しては HD動画編集用に RAID 0(ストライピング)を組みました。

OSは WindowsXP・Windows7・Ubuntu でマルチブートを構築しました。

詳しくはこちらへ >>

メインPC ~自作機

この自作機は常用するパソコンなので静音と正圧換気を考慮した構成にしています。PCケースは標準で制振シートと吸音材が貼ってあって 140mmのケースファンが2台搭載されている 最初から静音性が考慮されている物を選びました。

PCケースのエアフローに関してはケース内部を正圧側にコントロールするため 140mmのケースファン2台を追加しファンコントローラーを取付けました。

いずれも PCケースと同じメーカー製でファンコントローラーは発熱しないタイプです。

マザーボード、CPUクーラー、電源ユニットは旧メインPCから移設し CPUは中古の ES(エンジニアリングサンプル)品を使っています。

詳しくはこちらへ >>

Dell OptiPlex 755 SF

2D-cadを使った設計業務に使うつもりで買った中古品です。CPUは Intel Core2 Quad Q6600 ですがこれを「Q9550S」に換装しました。

グラフィックスボードは純正品を「nvidia」に換装しました。最初は手持ちのファンレスのグラフィックスボードにしたのですが熱的に厳しかったのでファン付のグラフィックスボードにしました。

このパソコンに載っていた HDDは発熱が大きくマザーボードの SATAバージョンと合っていませんでした。丁度 Windows XPのサポートも終了するのでこの機に SSDへ換装しました。

詳しくはこちらへ >>

サブPC ~自作機

もともと こちらがメインPCでした。リファビッシュ品のマザーボードは現在のメインPCに移設しました。

なのでこのサブPCには新品の型落ちマザーボードと中古品の CPU(intel Corei5 750)を使っています。

騒音低減のためファン4個を静音タイプに交換し PCケース内側に制振材と吸音材を貼付けています。

PCケース内のエアフローに関してはケース内を正圧側にコントロールするためファンコントローラーを取付けました。このファンコントローラーはメインPCに取付けている物と同じ発熱しないタイプです。

詳しくはこちらへ >>

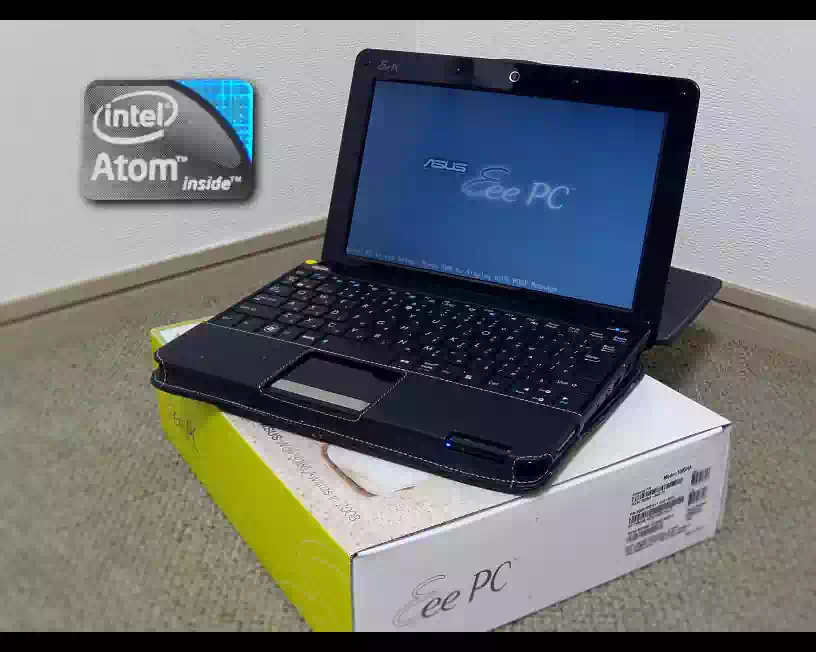

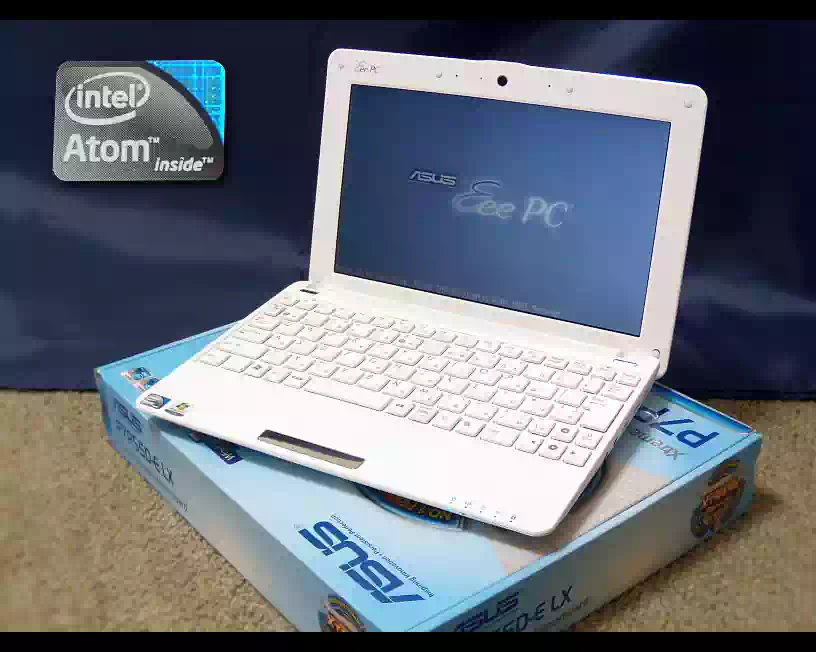

ASUS EeePC シリーズ

EeePC は 2008年から2012年まで生産されていたネットブックで発売当時はモバイル端末として一世を風靡していました。

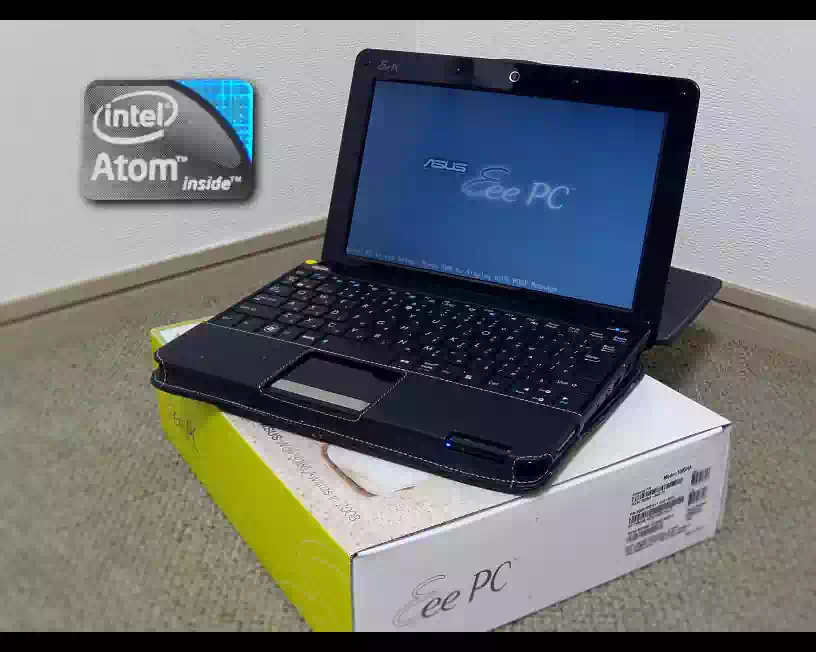

ASUS EeePC 1005HA(Seashell series)

DVDプレーヤーの代わりと地上デジタル放送視聴のため2009年当時新品を購入したものです。

市販品を含めたDVDビデオの視聴は事前に変換しておいた ISOイメージファイルを仮想DVDにマウントして視聴します。

地上デジタル放送は別途、地デジチューナーを USB接続して視聴します。放送中の映像は特に不具合もなく普通に表示されますが、地デジの録画ファイルや画面キャプチャーした動画ファイルは性能不足のため正常に再生できません。

その他 HDDを SSDに換装、メモリーモジュール増設、OSのマルチブートなどカスタマイズしています。

詳しくはこちらへ >>

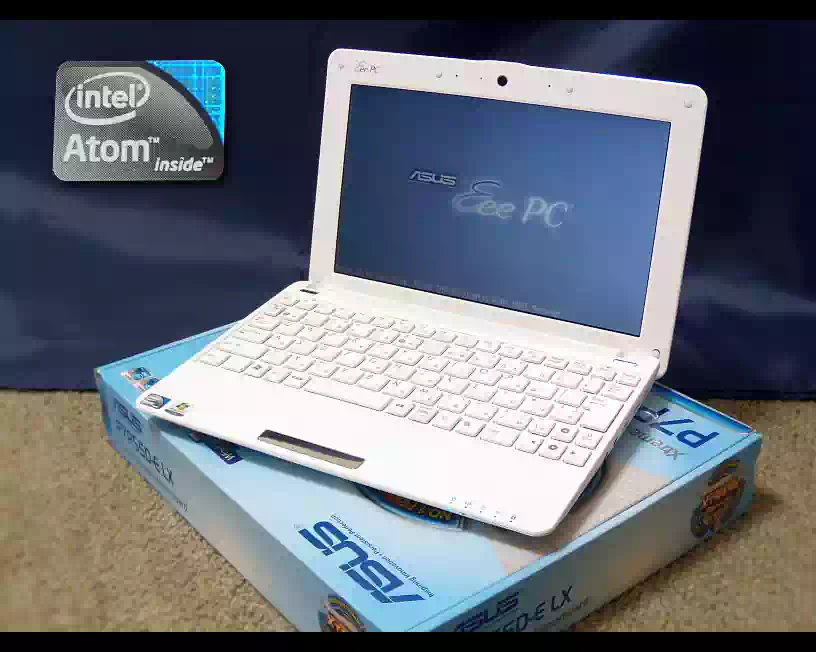

ASUS EeePC 1005PE(Seashell series)

1005PEは上述の1005HAの発売日から約4ヶ月後の2010年1月に発売され、性能や製品クオリティーは向上していたにもかかわらず 1005PEの方が低い価格でした。

最近(2016年2月)中古パソコンのネットショップで OS無しで販売されていた物を購入しました。

搭載されているCPUは Intel® Atom™ N450で1005HAのCPU(N280)と同じ第1世代のプロセッサーですがN450は64bitに対応しています。ただしシステムメモリーのサポートは 2GBまでです。

また1005PEはキーボード全体の剛性が改善されていて1005HAのようにキーボード中央部分がたわむ事がなくキータッチ感がかなり良くなっています。

今回は OS無しという事なのでライセンス料の必要なWindowsではなく、無償配布されている Linux OS(デストリビュージョン)を導入して日常的に使えるような Linuxマシンに仕立てました。

詳しくはこちらへ >>

ASUS EeePC 1025C(flare series)

1025Cは物理2コア4スレッドCPUを搭載した 10.1インチモデルの最終型で2012年3月の発売でした。

2016年2月、中古パソコンのネットショップで販売されていた物を購入しました。

搭載されているCPUは Intel® Atom™ N2800で64bitに対応しています。システムメモリーのサポートは 4GBです。ところが 1025Cでは BIOSで 32bitに固定されていて64bitは使用出来ません。さらにシステムメモリーはOS(Windows7 starter)の制限で2GBまでしか使用出来ません。

このようなちょっと変わった仕様のネットブックです。

今回は メモリーモジュールを 4GBに換装し、これを生かすため Linux OS(デストリビュージョン)を追加しました。

さらに地上デジタル放送を視聴できるようになりました。

詳しくはこちらへ >>

Lenovo ThinkPad x121e AMDモデル

EeePC1005HAで、地デジの録画ファイルや画面キャプチャーファイルがまともに再生できない不満が大きくなってきたのでこのノートパソコンを買いました。

AMDモデルにしたのは発売当時話題になった CPUと GPUが統合された「AMD デュアルコア E-300 APU」を試してみたかったからです。

買ってすぐに HDDを SSDに換装、4GBのメモリーを8GBに増設、そして32bitの Windows7を64bitの Windows7と Linux OSの Xubuntuに変更しました。

EeePC1005HAで懸案の地デジの録画ファイルや画面キャプチャーファイルは問題なく再生できます。

詳しくはこちらへ >>

テストベンチ台|LIAN LI PC-T80X TEST BENCH

以前から中古品のマザーボードやCPU等の動作確認用のテストベンチ台がほしいと思っていました。

アクリル製のテストベンチ台が市販されているのは時々目にしていました。

しかし、どのテストベンチ台も制電アクリルではなく普通のホビー用アクリルらしく購入には二の脚を踏んでいました。

ところが最近(2015年4月)になって本体がアルミ製のこのテストベンチ台を見つけたので早速購入しました。

詳しくはこちらへ >>

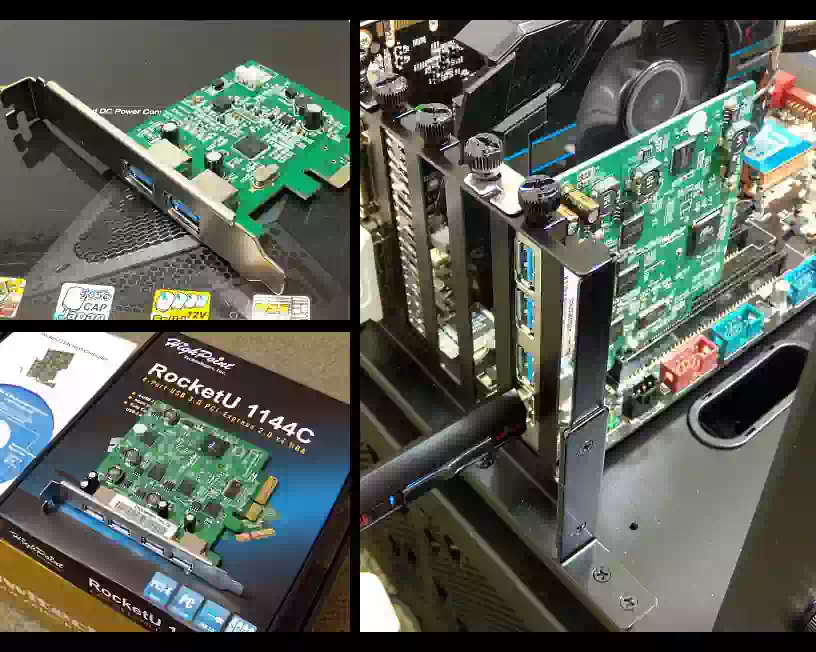

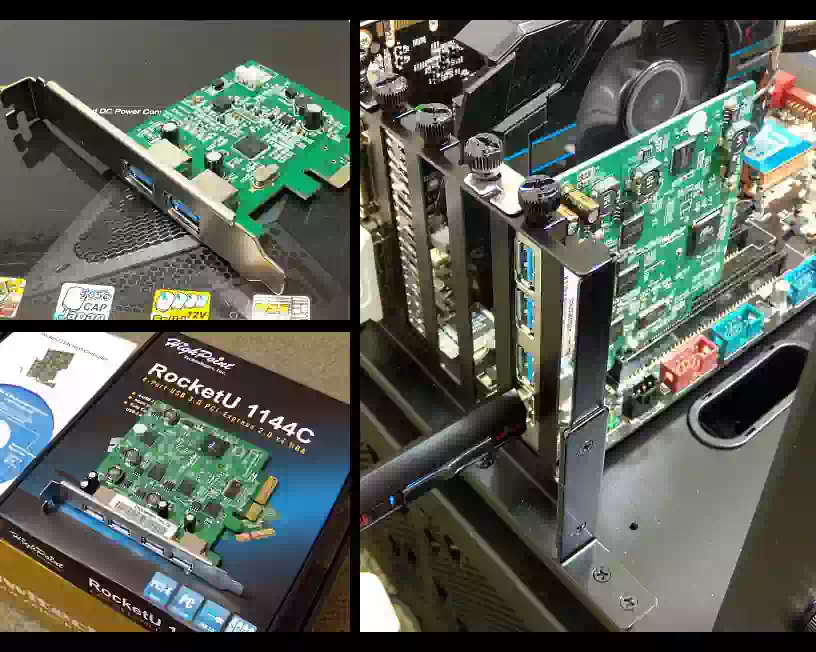

PCI Express USB3.0 インターフェースボードの比較テスト

USB3.0をサポートしていないマザーボードに PCI Express USB3.0インターフェースボードを増設してデータ転送速度を比較してみました。

比較したのは

- PCI Express x1 USB3.0

- PCI Express x4 USB3.0

- USB2.0 オンボード

の3種類。

果たしてインターフェースボードを増設する価値があるのでしょうか?

詳しくはこちらへ >>

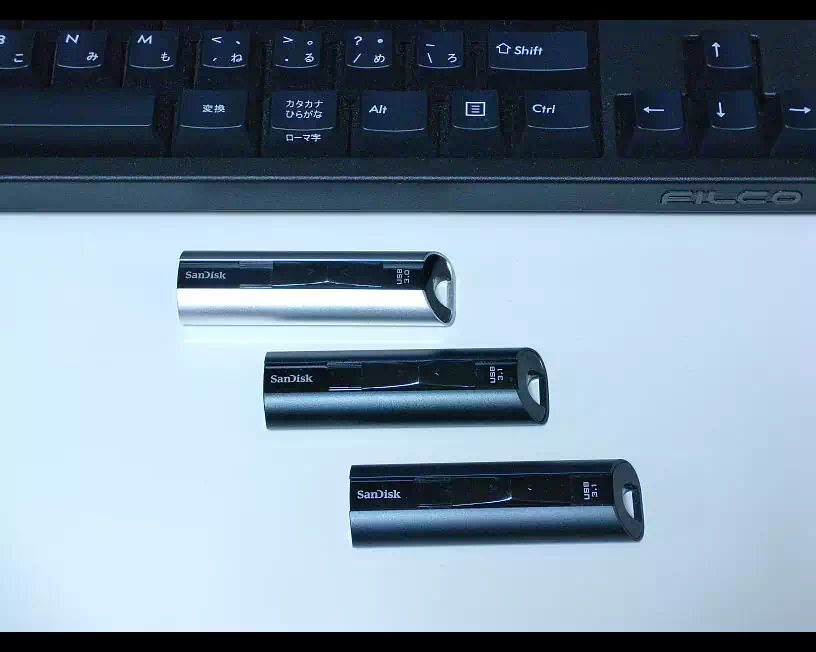

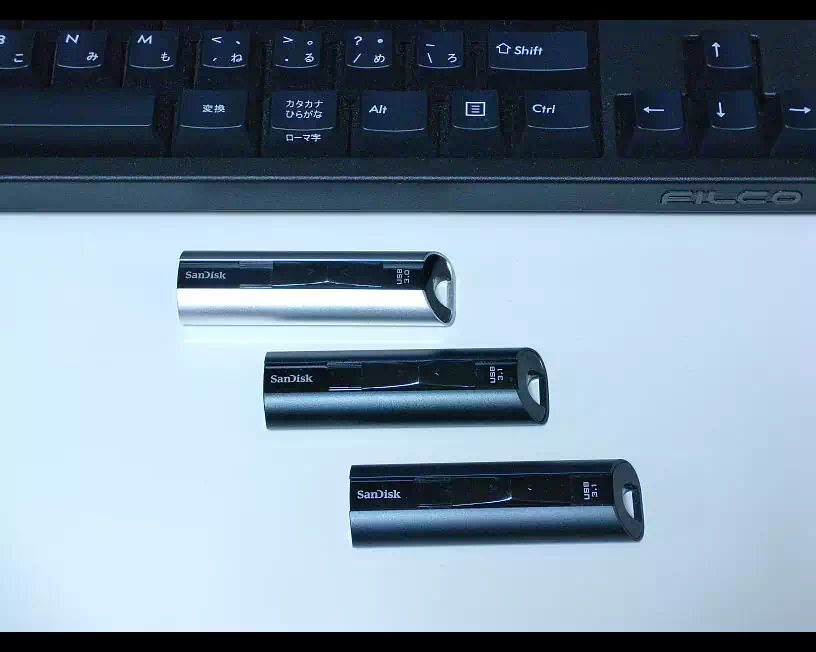

USB3.0 メモリーステイックの活用例

USB3.0 メモリースティック、どのように使っていますか?只只データの一時保存あるいはデータの移動のみに終始していませんか?

折角のデータ転送速度(USB2.0の10倍)も宝の持ち腐れになっているようですね。

最近では順次読込み(シーケンシャルリード)速度260MB/s、容量128GBといった超高速大容量のUSBメモリーも販売されるようになりました。

そこで 1つの活用例として上述の超高速大容量USB3.0 メモリーステイックを使って、主にネットブックやノートパソコン向けにOS付きの動画再生モバイルストレージの作り方を紹介します。

主な特徴は何といっても Linux OSを搭載する事でデスクトップ同様に下表の主な動画コンテナ

の再生と市販DVDの再生そして ISOイメージファイルの再生が出来るところです。

ネットワーク環境が整っていればデフォルトでウェブブラウザ(Firefox)がインストールされているので You Tubeも楽しめます。

もちろん Windowsとのデータ共有も忘れていません。また仮想HDDアプリの TrueCrypt を用いてデータ保存域にセキュアな暗号化領域を部分的に設けているので他人や家族に見られてはいけない物を保存出来ます。

つまり換言すればデスクトップパソコンをポケットに入れて持ち歩いているような感じですね。

ただ1つだけ難があるとすれば Linuxを扱うので多少の知識とコマンド操作が必要になる事でしょうか。いやそんなに難しくはないので是非一度チャレンジしてみて下さい。

☑ 詳しくは下記リンクからどうぞ

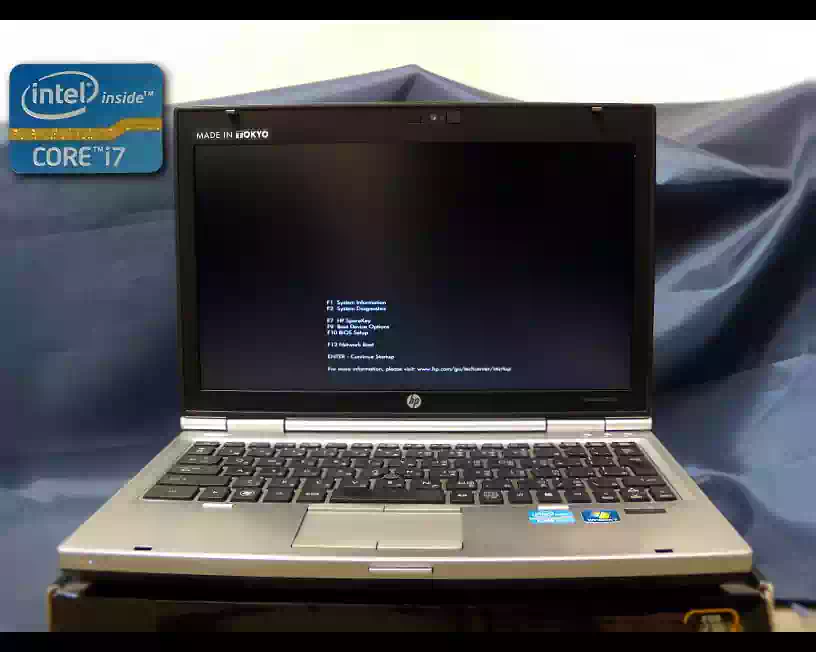

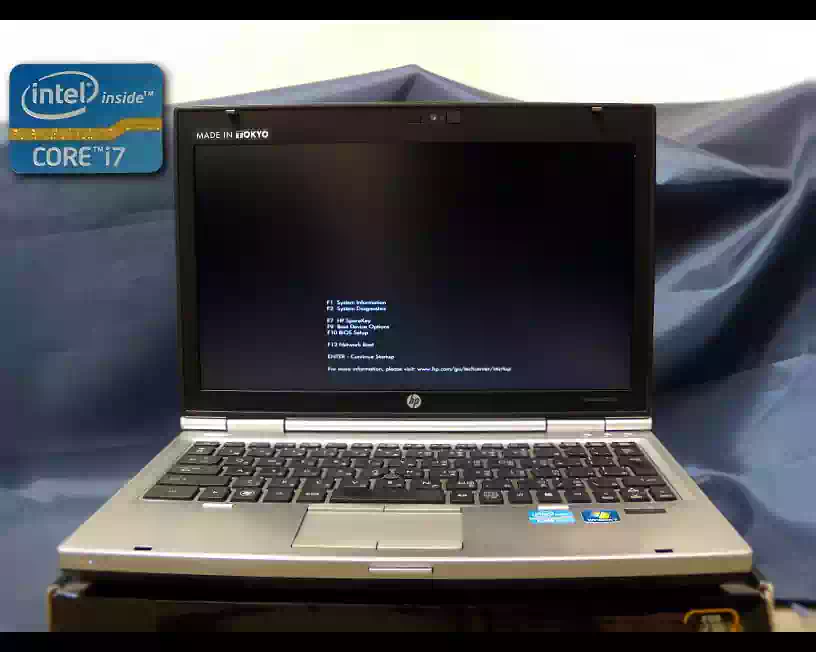

HP EliteBook 2560p Notebook PC - MADE IN TOKYO

Intel® Core™ i7 プロセッサを搭載したビジネスユース向け高性能モバイルノートPC HP EliteBook 2560pの中古品を購入しました。CPUは インテル第2世代の Sandy Bridgeです。

Windows 7 Professional 32-bitがインストール済みですがリカバリーメディアはなく、HDDのリカバリーパーティションも削除されていました。

付属品は ACアダプターのみで箱なしマニュアルの類も一切ありません。

2011年の発売ですがODD(光学ドライブ)を含むマシン本体に動作上の問題はなくモニター画面にキズもなくネットショップ購入価格は税込み¥29,800でした。

このような状態のノートPCを自分好みにカスタマイズしました。その内容は

- メモリー増設

- USB2.0地デジチューナーの導入

- OSを保持したまま「システムで予約済み」を削除

- HDDパーティションの編集

- キートップとキーボードの交換

- スーパーマルチDVDドライブの交換

などです。

その他にリカバリーメディアキットの購入ドキュメントや中古ノートPC購入の心得などを掲載しています(2017/04)

詳しくはこちらへ >>

スリムタワー型PC~ 自作機

約2年ぶり久々の PC自作機です。今回は初のスリムタワー型PCの自作となりました。スリムPCといえば性能的にはあまり高くない印象が強いですがここではハイスペックかつ静音に挑戦しました。

CPUにIntel® Core™ i7-2600 プロセッサを選択しPCケースに管理人の経験からエアフローに優れていると判断した InWinの CEシリーズを採用しました。

その他 TFX電源ユニットは300Wの80PLUS - BRONZE認証、グラフィックスボードには消費電力 19Wの GeForce® GT710を搭載しています。

システム関連では Windows 7 , 10 , Ubuntu の 3つの OSを運用するマルチブート環境を構築しました。

性能的にはフルHD動画の長時間エンコードのような連続高負荷はさすがに無理がありますが例えば「2D-CAD作業と同時にウェブブラウザ , PDFブラウザ , Excel , 映像ブラウザを全て起動し全てのアプリが瞬時に応答する」くらいのパフォーマンスは楽々クリアしています。

組立てに関してはスリムタワーケース内の配線処理の状況が分かる写真などを掲載しています。(2017/11)

詳しくはこちらへ >>

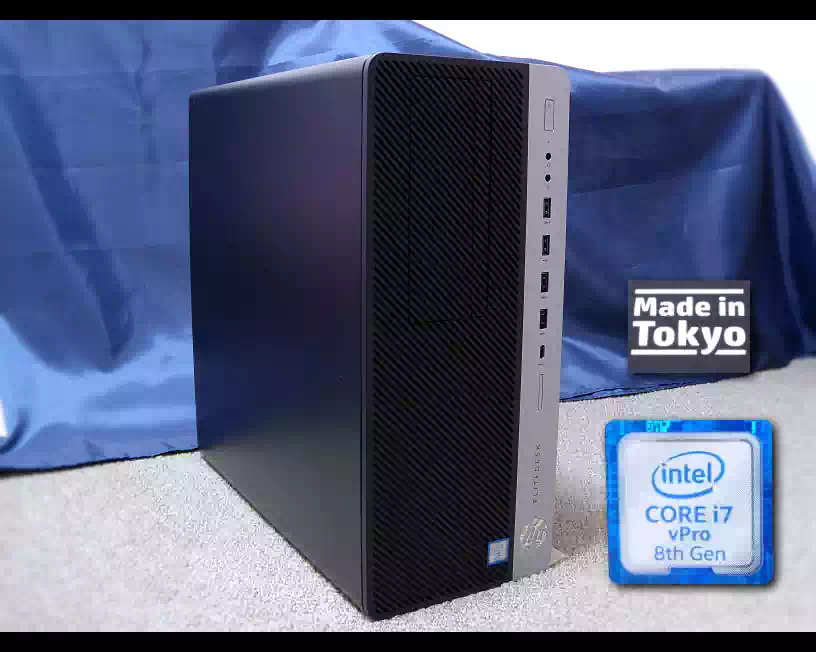

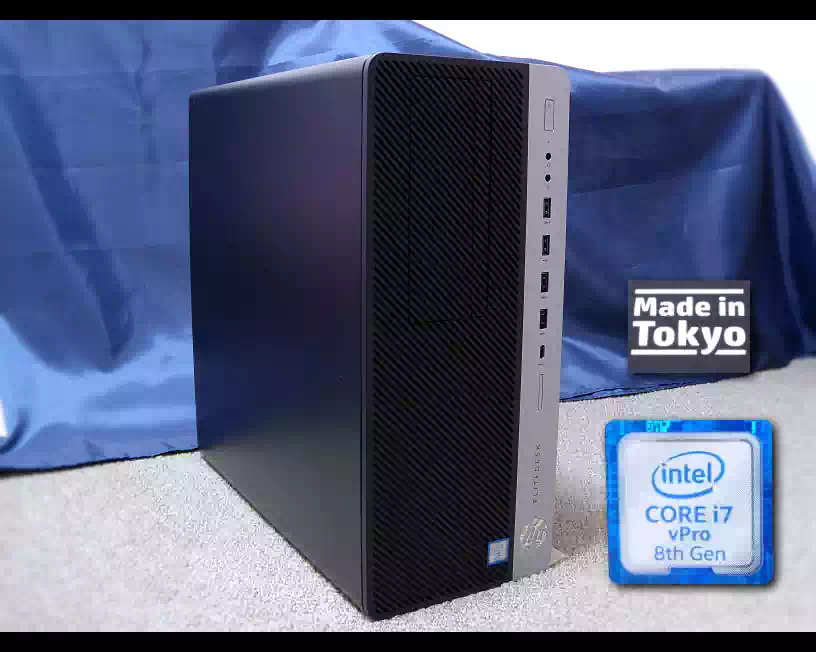

HP EliteDesk 800 G4 TW/CT - Made in Tokyo

人生初の新品メーカー製デスクトップビジネスPCを購入してみました。キャンペーン価格数十万円のハイエンドクラスPCです。

CPUに第8世代のIntel® Core™ i7-8700 Coffee Lake-S プロセッサを搭載。

チップセットはビジネスユース向け Intel® Q370 Chipset。

M.2 SSD NVMe PCIe システムストレージには Windows10 Proがプリインストールされています。

その他 ATX電源ユニットは500Wの80PLUS - GOLD認証、グラフィックスボードには GeForce® GTX1060を搭載しています。

I/O関連では USBにGen2であるリビジョン3.1(Super Speed Plus)がサポートされており、USB Type-Cも実装されています。

またビジネスPCらしく実用的なユーティリティツールとHP独自のサイバーセキュリティツールが付属されています。

ここでは特徴的なPCケースの構造や PC性能について動画エンコードとベンチマークテストを行った結果を掲載しています。(2018/10)

詳しくはこちらへ >>

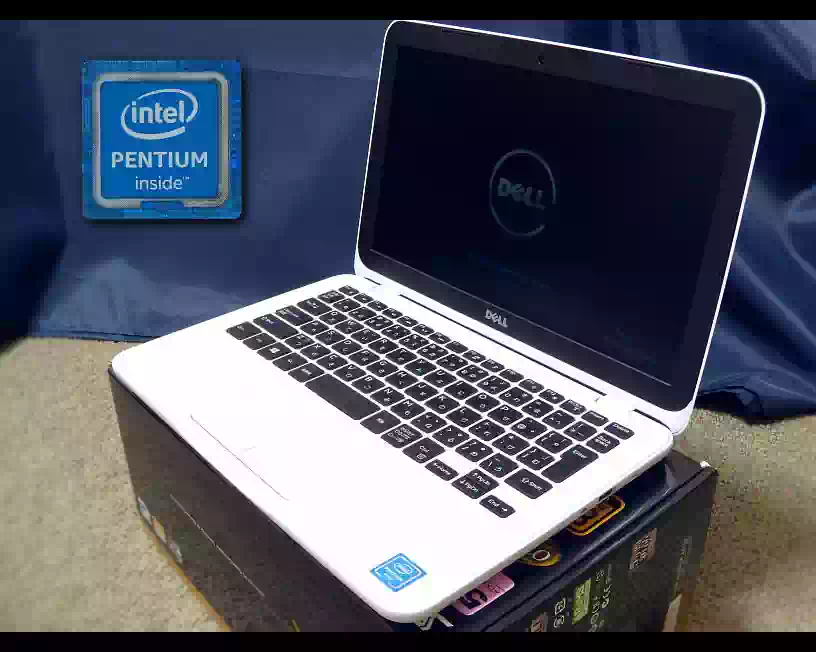

Dell Inspiron 11 3162

Intel® Pentium® N3700 プロセッサを搭載したモバイルノートPC Dell Inspiron 11 3162の中古品を購入しました。オンボードの CPUは インテル第5世代の Braswellです。

ストレージは SSDで、Windows 10 Home 64-bitがインストール済みの SanDisk® Z400s 128GBが搭載されていました。

付属品は ACアダプターのみで箱なしマニュアルの類も一切ありません。

2016年2月の発売ですがマシン本体に動作上の問題はなく、意匠やモニター画面にキズもなくネットショップ購入価格は税込み¥29,500でした。

今回このノートPCの特徴(TDP 6W, ファンレス)を活かしたハイレゾ音源再生用のオーディオPCにカスタマイズしました。その内容は

- メモリー増設

- SSD換装

- Linux OS(KLUE 3.0)の追加

- Windows 10とのマルチブート

- 新版OSのテスト用パーティション作成

などです。

その他に Inspiron 11の分解方法の写真入り解説や各OSの情報を掲載しています。(2019/06)